大阪のマーケティングリサーチの専門機関、市場調査社のスタッフブログです。

日常生活でスタッフが感じたことや、弊社のサービスの紹介をしていきます。

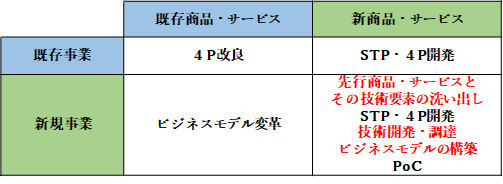

最近、新規事業開発にまつわるお仕事のご依頼を頂くことが増えた。これまで既存事業の新商品・サービス開発に関するリサーチには数多く携わらせていただいているが、新規事業開発となると格段に難易度が上がるように感じている。一体何が違うのだろうか…。

■そもそも新規事業開発とは

画像①-1.jpg)

とある書籍では、新規事業とは「既存事業とは異なる事業内容や事業形態の事業」と言い、「市場、技術、製品・サービスについて、企業にとって新しい部分や未知の部分が多くあり、それらを企業が学習しなければならない事業」という見方がされている。企業内に蓄積された過去の経験や知識があまり役に立たないので、試行錯誤をして知識を蓄積しなければならない。だから、新規事業を成功させるのは至難の業なのだろう。

■新規事業開発はなぜ必要?

「商品・サービス」には、プロダクトライフサイクルがあり、いつかは衰退期を迎える。なので、企業は新商品・サービス開発が必要となる。商品・サービスを束ねた「事業」でも同じことが言えるのだろう。世の中の課題の変化、テクノロジーの変化、法令の変化、競合の変化の中で、どこかでイノベーションが起こり、特定の「既存事業」はいずれ衰退する可能性がある。企業を存続させるためには、新規事業開発は避けて通れない道なのだろう。

■既存事業と新規事業における新商品・サービス開発の共通項

既存事業であろうが新規事業であろうが、新商品・サービス開発において、STPが重要であることに変わりはなさそう。少し具体の話に落とすと、ターゲット顧客の課題を特定し、その中でもより重要な課題を見つけ出す(課題の質をあげる)ことが根幹であることは共通であろう。このPhaseで求められるリサーチの手法も一緒だという気がする。

一方、何件か新事業開発のお仕事に携わらせていただく中で、実はその前後に大きな違いがあるのでは? という事に気づかされた。

●主要な検討テーマ/キーワード(立田私見)

■新規事業開発ならではの視点

①考案された事業コンセプトを実現するための技術調査が重要

最初に行うことは、対象マーケットにおける先行商品・サービスをリストアップし、それぞれの提供価値を理解することになるだろう(これは既存事業の新商品・サービス開発でも同じ)。盗めるモノは盗み、とは言え同じことをするのでは意味がないので差別化ポイントを念入りに考えるために行われる。

画像②.jpg)

加えて、新規事業開発では先行商品・サービスを可能としている技術要素も調べておく必要がありそう(技術調査)。なぜかというと、既存事業における新商品・サービス開発であれば、社内技術である程度適応可能であっても、新規事業となると社内技術だけでは賄えないケースもある。その場合、新たに自社で技術開発するか、外部から調達しなければならない。それを判断するために技術調査が必要となる。

これまで弊社では、ニーズ調査が中心であったが、新規事業開発に携わる以上は「シーズ調査」も必要になりそうだ。

②対象マーケットの業界構造やビジネスモデルに対する知見が重要

画像③.jpg)

既存事業ではバリューチェーンはある程度同一範囲内にあるように思う。しかし、新規事業となると調達も販売も新しいルートが必要となる可能性があるし、収益のあげ先(つまり顧客)も新規に開発しないといけないケースが考えられる。これらを構築していくためには、幅広い知見が必要であることは間違いない。

これまで数多くの新商品・サービス開発のリサーチに携わらせていただいたが、新規事業開発のプロジェクトになると、まだまだ分からないことばかりだと感じる。クライアントの皆さまに寄り添うためには、更に視界を拡げる必要性を再認識した次第である。

(立田)

みなさんは「メタバース」と聞くと、どのようなことを連想されますか。

仮想空間、

Meta(旧Facebook)、

ビジネスシーンでの活用、

VRとの親和性

Z世代がメインターゲットのサービス(私には関係ないもの)…

最近では、「男はつらいよ」の世界を体験できるメタバースや「渋谷の街並み」を仮想空間上に再現したメタバースが登場しているようです。

メタバースに関するネット記事を見るたびに『なんだか楽しそうなサービスだな~』と思いつつも『よくわからないし、自分とはずいぶん遠いものだな~』と感じていたのですが、「男はつらいよ」の記事を見たときに、一気に親近感がわき、メタバースについて知りたいと思うようになりました。

メタバースは抽象度が高い技術ですので、文章だけでは伝えきれないところがありますが、簡単にまとめると、

・現実世界に似たデジタル上の「もうひとつの世界(=仮想世界)」を指す

・多人数が同じ空間にいて、現実世界と同じように時間が流れている(止まることがない)

・その世界では、アバターとして(現実世界と同じように)行動や活動ができる

・現実世界と同様に経済性があり、時間も現実世界と同様に流れている

・仮想世界にあるコンテンツ/サービスは何でも利用できる

・誰でもコンテンツを作成・運営できる

を満たしている空間をメタバースと表現できるようです。

メタバース空間では、現実世界と同様に自由で、何をしてもかまいません。

メタバース空間でお店を経営することやカフェで友達と会話すること、あるいは何もしなくてもいい空間です。

つまり現実世界と同じように振舞うことができ、活動目的は自分で探します。

従来のゲームは、製作者が達成すべき目標を設定している点で、メタバースと異なります。

例えば、ポケモンはポケモンマスターになるという目標が設定されていて、その目標を目指す範囲の中で自由に行動できるのですが、メタバースの代表格として知られているFortniteは、友達と待ち合わせをして合流して一緒に遊んだり、ゲーム内で配信されるバーチャルライブに参加したりなど、目標に縛られずにユーザーが自由に活動できる空間が用意されています。

他にも、現在提供されているメタバースとしては、冒頭の実在する街並みを再現した体験型のサービスや、Metaが提供するバーチャル会議室「Horizon Workrooms」や東京ゲームショウ2022で用意されたバーチャル会場(展示以外にも、商談ブースや広告ブースがありました)などのビジネスシーンでの活用も期待されています。

ただ、いずれもメタバースの要件の一部を満たすものに過ぎず、まだまだ開発初期の技術と言えます。

完成された(理想の)メタバース空間はもうほとんど現実と区別がつかない世界で、人々は仮想世界の住人として生活の一部をバーチャル空間で営むことになりそうです。

現実世界との大きな違いは、食事などの生理的活動を行えない点と、空を飛んだり瞬間移動するなどの非現実な体験ができる点でしょうか。

まるで映画「マトリックス」の世界みたい!と想像するとかなり恐ろしい技術のように感じますが、生活の一部をバーチャル空間に置き換える技術と捉えると、親近感がわき始めます。

例えばオフィスをバーチャル空間に置き換えるとします。メタバース内では他人の表情や仕草、姿勢も認識できるので、メタバース空間にホワイトカラーの会社のオフィスを設置すると、テレワークの弊害(コミュニケーション不足など)が解消され、ワーケーションが当たり前の世界が訪れます。

例えば旅行。冒頭の「バーチャル渋谷」のような、実際の街並みが再現された世界を体験することができ、実際にある店舗で買い物まで楽しむことができます(メタバース内に実際に存在する店舗が設置されていて、そこで買った服は現実世界で自宅まで届けられる)。

この2ケースをみても、メタバースは無限に近い可能性を秘めたプラットフォームであることがわかります。

もちろん、これらを実現するためには、人の表情を読み取り再現する技術や街並みを再現する技術の開発や、現実世界と仮想世界をリアルタイムでリンクさせるための天文学的な情報処理能力を有する演算装置の開発が必要となり、到底実現できそうにないものばかりですが、ジョン・フォン・ノイマンが1940年代に想像したタブレット端末が普及している世界が70年近く経ってから実現したように、50年後あるいは100年後には、理想に近いメタバース空間を楽しめる未来が待っているのでしょうか。

長々と妄想をしてしまいましたが、未来に目を向けて時代の流れを想像することはとても楽しいですね(LIFT SHIFTを読み返したいと思います)。

※メタバースについて詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

(メタバースには、統一された定義はないようです。)

参考①: 「The Metaverse: What It Is, Where to Find it, Who Will Build It, and Fortnite,2020.」 Matthew Ball

https://www.matthewball.vc/all/themetaverse

(メタバースの7つの要件について:後にメタバースを定義する指針となっているようです)

参考②: monoAI technology株式会社.「メタバース相談室」

https://xrcloud.jp/blog/articles/business/1811/

※VR、ARはメタバースの再現性を高めるための手段の1つであり、メタバースと同義ではありません。詳しくは以下をご参照ください。

参考③:TOPPAN SOLUTION.「メタバースとVRの違いとは?」

https://www.toppan.co.jp/solution/column/13colum_2022.html

(大西)

スタッフ